단석산 신선사에서 하산하여 건천IC로 향하면 통일신라 이전의 왕족이나 귀족들의 무덤인 대소 50여기의 적석목곽분(32기 확인)들이 마을처럼 운집해 있는 사적 제43호인 경주 금척리고분군(慶州 金尺里古墳群)을 만난다.

당나라 황제의 말이기는 하지만 왕은 이를 감추기 위해 무덤을 만들어 금자를 감추었다. 그 후 이 금척고분(金尺古墳)의 이름을 따서 마을을 ‘금척’이라 부르게 되었다고 한다. 금척이 묻힌 위치는 매장 당사자인 왕이 급사한 이래 비밀이 되었으므로 아직도 이들 고분 중 어느 무덤에 숨어 있는지는 비밀이다. 금척의 효용가치가 아무리 높다 해도 금척을 찾으려고 고분군을 파헤치려는 사람은 없을 것이다.

법흥왕릉에 닿으면 묘소 정면을 지키고 있는 기품과 위엄이 있는 커다란 소나무들이 맞이한다. 법흥왕은 514년에 즉위하여 540년까지 26년 동안 신라를 다스렸다. 법흥왕은 처음으로 병부(兵部, 국방부)를 설치했고 법령을 반포하였으며 529년에는 ‘살생을 금지하는 명령’을 내리기도 했다.

법흥왕이 살생 금지 명령을 내린 것은 이차돈이 순교한 뒤 불교를 처음으로 공인했기 때문으로 보이는데 추후에 출가하여 불법에 몸을 맡겼다. 또한 최초로 독자적인 연호(年號)를 사용하였다. 법흥왕 때 병부 설치, 법령 반포, 관복 제정, 불교 공인, 연호 사용 등으로 법흥왕 때 비로소 신라의 국가 체제가 정비되었다고 평가한다.

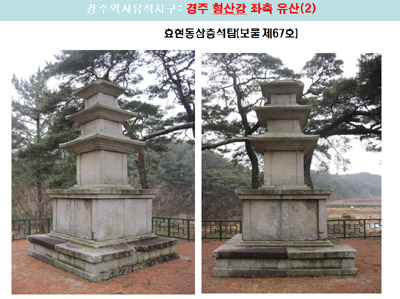

법흥왕의 업적은 대단하지만 묘소는 조촐하여 지름 13미터, 높이 3미터에 불과하다. 『삼국유사』와 『삼국사기』에 애공사 북쪽에 장사를 지냈다고 하는데 부근에 있는 효현동3층석탑(보물 제67호) 자리가 옛 애공사터라고 알려지면서 무덤의 주인을 밝히는 근거가 되었다. 그러나 법흥왕의 명성에 비추어 볼 때 상석 외에는 별다른 표식이 없으므로 법흥왕릉이 아니라는 주장도 있다. 법흥왕과 이차돈의 순교를 둘러 싼 불교 공인에 대해서는 흥륜사를 설명할 때 다룬다.

법흥왕릉에서 나와 오른쪽에 대천, 왼쪽에 선도산을 두고 왼쪽 마을길로 들어서면 ‘효현동 삼층 석탑(孝峴洞三層石塔)’이 나온다. 탑이 세워진 이 터는 신라 법흥왕이 죽기 전까지 승려로서 불도를 닦았다는 애공사(哀公寺)가 있었던 곳이라 전해오기도 하지만 일반적으로 이 탑은 9세기 작품으로 생각한다.

이 탑이 보물이기는 하지만 법흥왕릉과 마찬가지로 찾는 이가 거의 없다. 국보가 워낙 많은 곳이 경주인 탓이지만 역사탐방에 진지하게 도전하는 사람이라고 자부한다면 경주를 방문하면서 이들을 빠뜨리지 말기 바란다.

무열왕릉 건무문을 들어서면 교과서에서 반드시 보았을 국보 25호인 ‘태종무열왕릉비’가 보인다. 무열왕릉은 첨성대·안압지·오릉·대릉원·포석정·분황사와 더불어 경주에서 몇 안 되는 유료 답사지다. 경주에 있는 많은 능 가운데 주인이 누구인지 확정할 수 있는 것이 많지 않은데 이 왕릉은 앞쪽에 태종무열왕릉비가 서 있어 제29대 태종무열왕의 능임을 확신할 수 있다.

신라 역사상 가장 위대한 정복군주라 불리는 진흥왕에게는 두 명의 아들이 있었는데 동륜과 사륜이다. 장자인 동륜이 황태자가 되었으나 동륜이 갑자기 죽어 사륜이 진지왕이 되었다. 그러나 즉위 4년 만에 폐위되었고 동륜의 아들 진평왕이 즉위했다. 이를 동륜계와 사륜계의 정치적 갈등과 대립의 영향으로 보기도 하는데 동륜계의 진평왕이 즉위했다 하더라도 사륜계가 몰락한 것은 아니다.

진지왕의 손자인 김춘추가 성골이 아닌 진골임에도 최초로 신라왕이 된 것을 보아도 알 수 있다. 진덕여왕에 이어 즉위한 태종무열왕 김춘추는 신라 중대를 열었다. 혁거세-진덕여왕까지의 28왕을 성골이라 하며 무열왕부터 마지막 왕까지를 진골이라 하여 무열왕이 진골왕 시대를 열었다.

무열왕릉비는 현존하는 가장 오래된 비로 신라 조각의 정수로 꼽히는데 안내판에는 무열왕릉비가 ‘표현이 사실적이고 생동감이 있어 우리나라뿐만 아니라 동양권에서 가장 뛰어난 귀부(龜趺)와 이수(螭首)를 갖고 있는 걸작이라고 적혀있다. 귀부는 거북(龜) 모양의 받침돌(趺)을 말하고, 이수는 용(螭)을 새긴 머릿돌(首)을 가리킨다. 양쪽에 세 마리씩 여섯 마리의 용이 서로 얽혀 여의주를 받들고 있는 이수 한가운데에는 ‘태종무열대왕지비(太宗武烈大王之碑)’라는 여덟 글자가 두 줄로 내리 새겨져 있는데 글씨는 무열왕의 차남인 김인문이 썼다고 전한다.

거북이의 앞발가락은 다섯, 뒷발가락은 넷인데 이는 거북이가 힘차게 나갈 때 뒷발의 엄지발가락을 안으로 밀어 넣고 힘을 주는 모습을 정확하게 표현한 것이다. 또 거북이가 힘을 줄 때 턱밑이 붉어지는 것을 보여주기 위해 자연석의 붉은 부분을 거북이의 턱으로 삼았다. 또한 거북이 등에 새겨진 구름무늬, 당초문, 보상화문, 머리와 목의 주름 그리고 입가에 입김과 콧김까지 새겨둔 조각이 치밀하여 신라시대 예술의 걸작품으로 평가한다.

무열왕릉 뒤에 있는 사적 142호의 ‘서악동고분’들은 앞에 것부터 각각 160·186·122·100m의 둘레를 자랑한다. 일반적으로 무열왕릉과 같은 경내에 있고 더 높은 곳에 위치한 점으로 보아 무열왕의 선조들로 추측하지만 법흥왕·진흥왕·진지왕·무열왕의 아버지인 문흥대왕의 무덤으로 비정하기도 한다. 안내판에는 무열왕과 가까운 왕이나 왕족의 무덤으로 추정한다고만 적혀있는데 이들 무덤은 돌방무덤(석실분)으로 경주의 평지에 있는 수많은 고분들이 적석목곽분인 것과 대조된다.

무열왕의 아들로 문무왕의 동생인 김인문, 무열왕의 9세손인 김양(808∼857)의 묘가 무열왕릉 앞을 지나는 4번 도로 건너편에 있다. 김인문(629∼694)은 23세에 당나라에서 벼슬을 하다가 돌아온 이래 아버지 무열왕·형 문무왕·외삼촌 김유신을 도와 당나라에 일곱 차례나 왕래하며 나당연합군 구성에 큰 공헌을 하는 등 삼국통일에 크게 이바지한 인물이다. 백제 패망 후에는 고구려와의 전쟁에서도 막후 교섭을 지휘했다.

삼국이 통일되자 문무왕이 당나라군을 몰아내기 위한 항쟁에 들어가자 이에 화가 난 당나라 고종은 신라 문무왕의 왕직을 박탈하고 김인문을 신라왕으로 봉하기도 했다. 김인문은 말년에 당나라에서 살다가 효소왕 3년(694)에 세상을 떠났다. 김인문은 글씨도 잘 써 태종무열왕릉 비문을 썼다.

김인문 묘 앞에 있는 서악동 귀부는 보물 제70호이다. 비신과 이수는 사라졌지만 태종무열왕의 비와 비슷하다. 태종무열왕릉비에 비해서는 전체적으로 형식화되고 약해 보이는데 흥미로운 것은 거북이의 앞뒤 발가락이 모두 다섯 개라는 점이다. 정지해 있을 때와 전진할 때의 차이라고 설명하는데 이와 같이 구별한 뜻은 알 수 없다.

참고적으로 1931년 인근의 서악서원에서 김인문의 묘비가 발견되었으나 귀부의 비신을 세웠던 홈과 그 크기를 맞출 수 없을 정도로 파손이 심하여 이 귀부에 김인문의 묘비가 세워졌던 것인지는 확인되지 않았다. 김인문 묘 옆에는 장보고와 함께 힘을 합쳐 민애왕의 뒤를 이어 김우징을 신무왕에 오르게 했던 김양(808∼857)의 묘가 있는데 두 묘의 건립 연대는 160년이나 차이가 난다. 선도산 자락 일대가 김춘추 일가의 가족 묘지로 사용되었다는 설명이 설득력을 얻는다.

무열왕릉 우측 마을 안길로 향하면 김유신과 연계되는 서악서원(지방문화재 제19호)이 있다. 서 악서원은 조선 명종 16년(1561) 경주부윤 이정(李楨, 1512〜1571)이 김유신 장군을 기리기 위해 세운 사당인데 당시 경주지역의 선비들이 설총과 최치원의 위폐도 함께 모실 것을 건의하여 3인의 위폐가 봉안되어 있다.

모전탑은 전탑(전탑, 벽돌로 쌓은 탑)을 모방한 것으로, 돌을 벽돌 모양으로 다듬어 쌓아 올린 것을 말한다. 기단은 주사위 모양의 커다란 돌덩이 8개를 2단으로 쌓은 독특한 형태로 이루어져 있다. 기단 윗면에 1층 몸돌을 받치기 위한 1장의 평평한 돌이 끼워져 있는데, 남산리 석탑에 3단의 층급이 있는 것에 비하면 간략화된 것이다. 이 탑은 독특한 기단 형식으로 미루어 보아 경주 남산동 동·서 삼층석탑(보물 제124호)을 모방한 것으로 여겨지며 통일신라 후기의 퇴화되는 과정에서 성립된 석탑으로 추측된다.

이 탑도 효현리 삼층석탑과 마찬가지로 한국이 자랑하는 보물이지만 사람들의 주목을 못 받는 것은 유사하다. 많은 사람들이 서악 정상까지의 등산로로 애용하는 곳에서 몇 십 미터 밖에 떨어지지 않았음에도 사람들은 눈길조차 주지도 않는다. 형산강 우측으로 옮겨져 있었다면 세계유산으로 지정되었을 것이 분명하지만 위치가 다소 다르게 태어난 것이 잘못이다.